Während der PCR-Reaktion treten häufig einige Störfaktoren auf.

Aufgrund der sehr hohen Sensitivität der PCR gilt eine Kontamination als einer der wichtigsten Faktoren, die die PCR-Ergebnisse beeinflussen und zu falsch positiven Ergebnissen führen können.

Ebenso kritisch sind die verschiedenen Ursachen, die zu falsch-negativen Ergebnissen führen. Werden ein oder mehrere wesentliche Bestandteile des PCR-Ansatzes oder die Amplifikationsreaktion selbst gehemmt oder gestört, kann dies den diagnostischen Test beeinträchtigen. Dies kann zu einer verminderten Effizienz und sogar zu falsch-negativen Ergebnissen führen.

Neben der Hemmung kann es auch zu einem Verlust der Zielnukleinsäureintegrität aufgrund der Transport- und/oder Lagerungsbedingungen vor der Probenvorbereitung kommen. Insbesondere hohe Temperaturen oder unsachgemäße Lagerung können zu Zell- und Nukleinsäureschäden führen. Zell- und Gewebefixierung sowie Paraffineinbettung sind bekannte Ursachen für DNA-Fragmentierung und ein anhaltendes Problem (siehe Abbildungen 1 und 2). In diesen Fällen hilft selbst optimale Isolierung und Reinigung nicht.

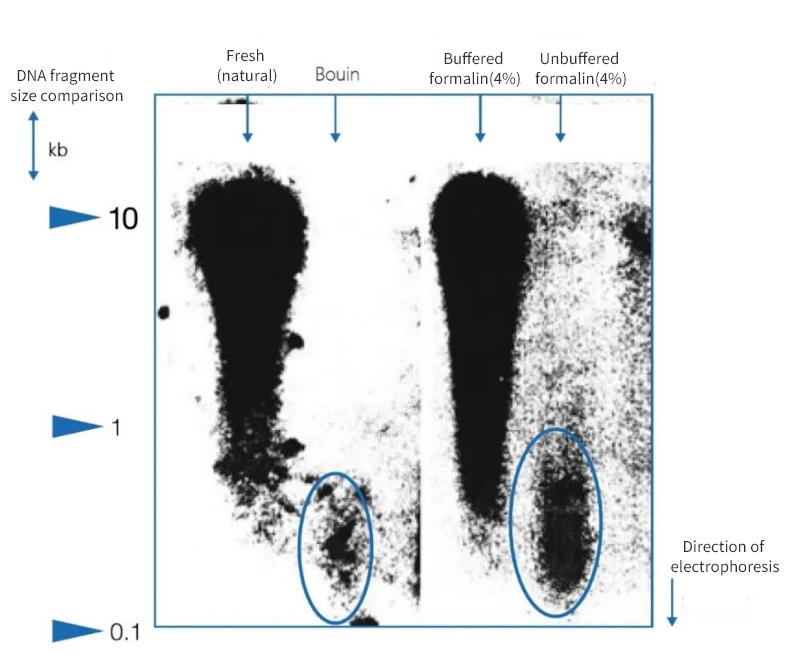

Abbildung 1 | Einfluss der Immobilisierung auf die DNA-Integrität

Mittels Agarose-Gelelektrophorese konnte gezeigt werden, dass die Qualität der aus Paraffinschnitten von Autopsien isolierten DNA stark variierte. Je nach Fixierungsmethode war DNA mit unterschiedlicher durchschnittlicher Fragmentlänge in den Extrakten vorhanden. DNA blieb nur bei der Fixierung in nativen gefrorenen Proben und in gepuffertem neutralem Formalin erhalten. Die Verwendung eines stark sauren Bouin-Fixativs oder ungepuffertem, ameisensäurehaltigem Formalin führte zu einem signifikanten DNA-Verlust. Die verbleibende Fraktion ist stark fragmentiert.

Links wird die Länge der Fragmente in Kilobasenpaaren (kbp) ausgedrückt.

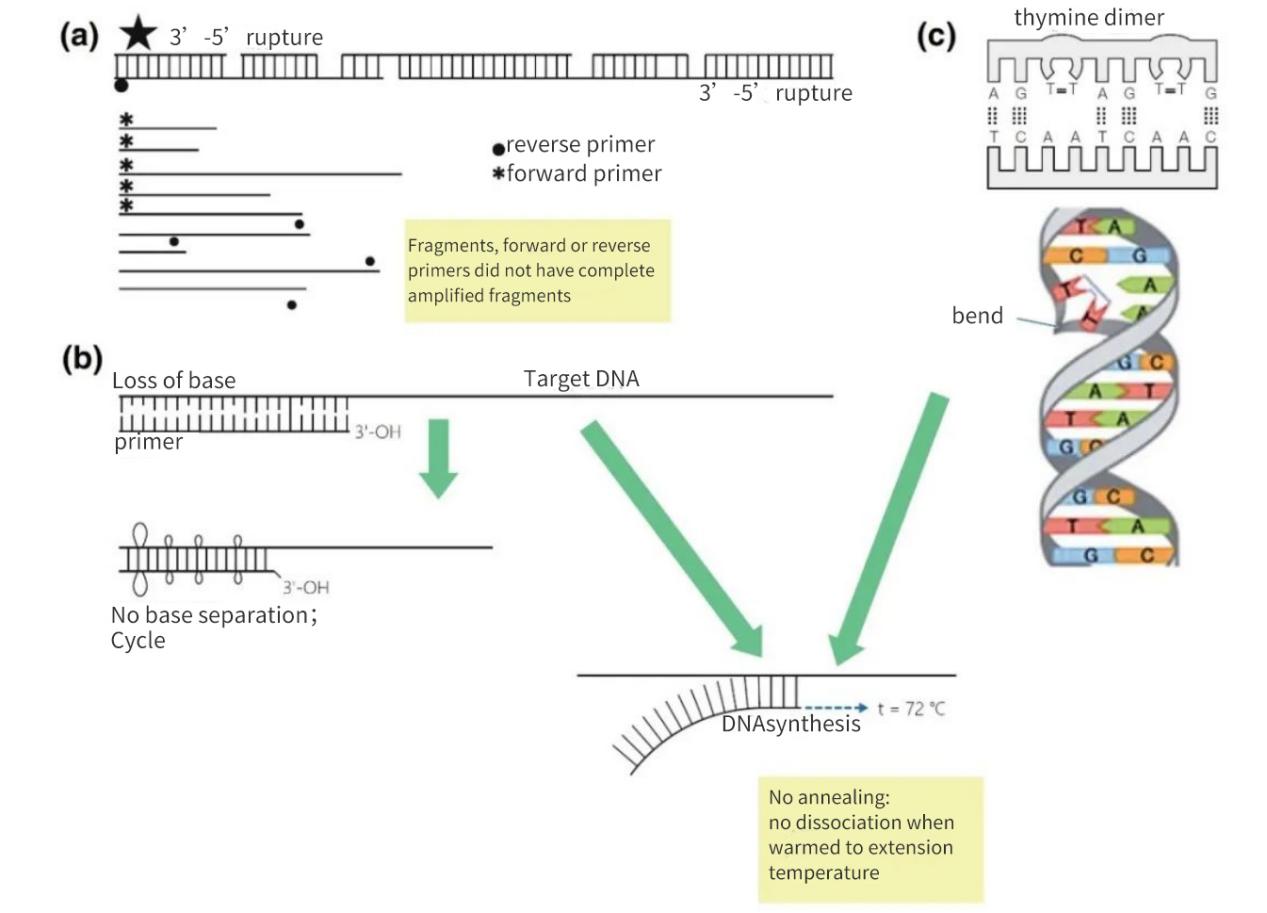

Abbildung 2 | Verlust der Integrität von Nukleinsäurezielen

(a) Eine 3′-5′-Lücke auf beiden Strängen führt zu einem Bruch in der Ziel-DNA. Die DNA-Synthese findet auf dem kleinen Fragment weiterhin statt. Fehlt jedoch eine Primer-Annealing-Stelle auf dem DNA-Fragment, erfolgt nur eine lineare Amplifikation. Im günstigsten Fall können sich die Fragmente gegenseitig resättigen, die Ausbeute ist jedoch gering und liegt unterhalb der Nachweisgrenze.

(b) Der Verlust von Basen, hauptsächlich aufgrund von Depurinierung und Thymidindimerbildung, führt zu einer Verringerung der Anzahl von H-Brücken und einer Verringerung von Tm. Während der verlängerten Erwärmungsphase lösen sich die Primer von der Matrix-DNA und lagern sich auch unter weniger stringenten Bedingungen nicht an.

(c) Benachbarte Thyminbasen bilden ein TT-Dimer.

Ein weiteres häufiges Problem in der Molekulardiagnostik ist die im Vergleich zur Phenol-Chloroform-Extraktion nicht optimale Freisetzung der Zielnukleinsäuren. In extremen Fällen kann dies zu falsch-negativen Ergebnissen führen. Durch die Lyse durch Kochen oder den enzymatischen Verdau von Zelltrümmern lässt sich zwar viel Zeit sparen, allerdings führt diese Methode aufgrund der unzureichenden Nukleinsäurefreisetzung oft zu einer geringen PCR-Sensitivität.

Hemmung der Polymeraseaktivität während der Amplifikation

Im Allgemeinen wird der Begriff Hemmung als Sammelbegriff für alle Faktoren verwendet, die zu suboptimalen PCR-Ergebnissen führen. Im streng biochemischen Sinne beschränkt sich die Hemmung auf die Aktivität des Enzyms, d. h. sie reduziert oder verhindert die Substrat-Produkt-Umwandlung durch Interaktion mit dem aktiven Zentrum der DNA-Polymerase oder ihrem Cofaktor (z. B. Mg2+ für die Taq-DNA-Polymerase).

Bestandteile der Probe oder verschiedene Puffer und Extrakte, die Reagenzien enthalten, können das Enzym direkt hemmen oder seine Cofaktoren (z. B. EDTA) einfangen, wodurch die Polymerase inaktiviert wird und es wiederum zu verringerten oder falsch negativen PCR-Ergebnissen kommt.

Viele Wechselwirkungen zwischen Reaktionskomponenten und zielhaltigen Nukleinsäuren werden jedoch auch als „PCR-Inhibitoren“ bezeichnet. Sobald die Integrität der Zelle durch Isolierung zerstört und die Nukleinsäure freigesetzt wird, können Wechselwirkungen zwischen der Probe und der umgebenden Lösung und Festphase auftreten. Beispielsweise können „Scavenger“ einzel- oder doppelsträngige DNA durch nicht-kovalente Wechselwirkungen binden und die Isolierung und Reinigung beeinträchtigen, indem sie die Anzahl der Ziele reduzieren, die schließlich das PCR-Reaktionsgefäß erreichen.

Im Allgemeinen sind PCR-Inhibitoren in den meisten Körperflüssigkeiten und Reagenzien vorhanden, die für klinische Diagnosetests verwendet werden (Harnstoff im Urin, Hämoglobin und Heparin im Blut), Nahrungsergänzungsmittel (organische Bestandteile, Glykogen, Fett, Ca2+-Ionen) und Bestandteile in der Umwelt (Phenole, Schwermetalle).

| Inhibitoren | Quelle |

| Calciumionen | Milch, Knochengewebe |

| Kollagen | Gewebe |

| Gallensalze | Kot |

| Hämoglobin | Im Blut |

| Hämoglobin | Blutproben |

| Huminsäure | Boden, Pflanze |

| Blut | Blut |

| Lactoferrin | Blut |

| (Europäisches) Melanin | Haut, Haare |

| Myoglobin | Muskelgewebe |

| Polysaccharide | Pflanze, Kot |

| Protease | Milch |

| Harnstoff | Urin |

| Mukopolysaccharid | Knorpel, Schleimhäute |

| Lignin, Zellulose | Pflanzen |

Häufigere PCR-Inhibitoren finden sich in Bakterien und eukaryotischen Zellen, Nicht-Ziel-DNA, DNA-bindenden Makromolekülen von Gewebematrizen und Laborgeräten wie Handschuhen und Kunststoffen. Die Reinigung von Nukleinsäuren während oder nach der Extraktion ist die bevorzugte Methode zur Entfernung von PCR-Inhibitoren.

Heutzutage können verschiedene automatisierte Extraktionsgeräte viele manuelle Protokolle ersetzen, eine 100%ige Rückgewinnung und/oder Reinigung der Zielmoleküle wurde jedoch nie erreicht. Potenzielle Inhibitoren können in den gereinigten Nukleinsäuren noch vorhanden sein oder bereits ihre Wirkung entfaltet haben. Es gibt verschiedene Strategien, um den Einfluss von Inhibitoren zu reduzieren. Die Wahl der geeigneten Polymerase kann die Inhibitoraktivität erheblich beeinflussen. Weitere bewährte Methoden zur Verringerung der PCR-Hemmung sind die Erhöhung der Polymerasekonzentration oder die Zugabe von Additiven wie BSA.

Die Hemmung von PCR-Reaktionen kann durch den Einsatz einer internen Prozessqualitätskontrolle (IPC) nachgewiesen werden.

Es muss darauf geachtet werden, dass alle Reagenzien und sonstigen Lösungen im Extraktionskit, wie z. B. Ethanol, EDTA, CETAB, LiCl, GuSCN, SDS, Isopropanol und Phenol, durch einen gründlichen Waschschritt aus dem Nukleinsäureisolat entfernt werden. Je nach Konzentration können sie die PCR aktivieren oder hemmen.

Veröffentlichungszeit: 19. Mai 2023

中文网站

中文网站